05 Марта в 21:11 6770 0

Эта система фиксации характеризуется наличием двух конструктивных элементов — опорной (несъемной), фиксированной на зубах, и фиксирующей (съемной), располагающейся в съемном зубном протезе, соприкасающиеся поверхности которых точно совпадают по своей форме. За счет высокой точности этих соприкасающихся поверхностей достигаются хорошая фиксация и стабилизация протезов.

В некоторых случаях рекомендуется использовать козырьки, занавески в комнатах, которые избегают лампочек, а также избегать блестящих поверхностей. Хороший контраст может даже помочь, требуя меньшего увеличения оптических вспомогательных средств. Настоятельно рекомендуется использовать фломастеры и карандаши, а также выровненную бумагу в письменной форме. Желтый фон позволяет поддерживать хороший контраст, уменьшая рефлексы.

Макротипы могут быть удобными и легко читаемыми для пациентов с низким зрением. Также рекомендуются элементы, которые имеют более крупные типы, такие как: крупномасштабные часы, секундомеры, рулетка и т.д. Люди с низким зрением очень чувствительны к блику и нуждаются в более длительной адаптации, чем обычно, в фотопических или скотопических условиях или в обоих случаях.

Конструкция телескопической коронковой системы включает в себя металлический цилиндрический (штампованный или литой с придесневым уступом) колпачок с достаточно высокими параллельными или слегка (под углом 5°) конусными стенками, фиксированный на опорном зубе, и искусственную коронку (металлическую или комбинированную) анатомической формы, точно повторяющую контуры опорной коронки и соединенную с помощью проволочных стержней с базисом протеза. При изготовлении телескопического якоря (съемная часть телескопа) необходимо предусмотреть сохранение зазора в окклюзионной поверхности 0,2—0,3 мм с учетом податливости слизистой оболочки и возможности погружения базиса протеза.

Необходимо оценить реакцию пациента на блики, как в помещении, так и на улице, адаптироваться к свету, темноте и т.д. Солнцезащитные средства обеспечивают больший комфорт при наличии света и контролируют блики. Оранжевые фильтры, красные или желтые, которые фильтруют в соответствии с различными оттенками коротких длин волн, ультрафиолетовое излучение и диапазон блюза, которые являются наиболее раздражающими, потому что они дают больший ослепительный эффект. Фильтры усиливают контрастность, в общем, хотя они могут изменять цветовое впечатление.

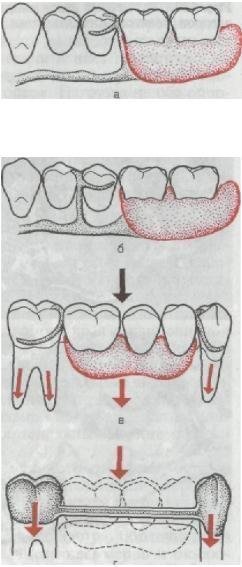

Рис. 128. Конструкция телескопической коронки (а) и штанговая конструкция Румпеля (б) и Дольдера (в).

В противном случае опорный зуб может стать точкой концентрации жевательного давления, что может привести к поломке протеза или возникновению болей периодонтитного характера, появлению патологической подвижности опорных зубов. Применение телескопических коронок, создающих одну степень свободы при фиксации и.стабилизации, считается наиболее показанным при дефектах с одиночно стоящими зубами, сохранившими нормальную высоту.

Поляризованные фильтры нейтрализуют блики, создаваемые зеркальным отражением света на таких поверхностях, как снег, вода, тротуар улицы и т.д. Субнормальное или слабое зрение может быть вызвано различными визуальными расстройствами, такими как: диабетическая ретинопатия, пигментная болезнь ретинита, глаукома, возрастная дегенерация желтого пятна или заболевания зрительного нерва.

Основными причинами низкого зрения являются дегенерация желтого пятна, пигментная ретинит, глаукома, катаракта, диабетическая ретинопатия и заболевания зрительного нерва. Приблизительно половина пациентов старше 65 лет с уменьшенным зрением страдают от дегенерации желтого пятна.

Другой разновидностью телескопической системы фиксации является штанговая или балочная система. Эта конструкция включает в себя опорную несъемную часть в виде коронок или надкорневых колпачков, между которыми имеется штанга или балка; соответственно в базисе располагается металлическая контрштанга, точно повторяющая форму штанги. Штанга Румпеля — прямоугольная плоская, а штанга Дольдера — каплевидная (рис. 128), за счет чего происходит надежная фиксация и стабилизация протеза через соответствующую контрштангу, имеющую лишь одну степень свободы движения — вертикальную, совпадающую с осью опорных зубов. Применение этой конструкции рекомендуется при таких дефектах, когда между опорными зубами альвеолярный гребень прямолиейный или приближен к этой форме. При дугообразом альвеолярном гребне через штангу на опорных зубах при откусывании или разжевывании пищи возникает рычагообразный наклоняющий момент, отрицательно сказывающийся на состоянии пародонта. Опорные зубы при румпелевской системе должны быть достаточно высокими, позволяющими штангу расположить не доходя до слизистой оболочки на 1,5—2 мм.

Оценка пациента с низким зрением начинается в тот момент, когда пациент входит в комнату ожидания, наблюдая за их движениями, способ передвижения, способ сидения и даже способ смотреть, когда говорят. Это позволяет создать представление о возможных ограничениях, которые может иметь пациент. Уже в офисе следует определить точную причину потери зрения, согласно диагнозу профессионала и подробному изучению текущего визуального состояния.

После определения причин потери зрения, важно спросить пациента, какие его / ее визуальные цели, интересы и увлечения, такие как чтение, шитье, игра в игры или просмотр телевизора. Первым измерением, которое должно быть выполнено при оценке, является острота зрения всегда с лучшей оптической коррекцией как дальнего, так и ближнего. Для этого необходимо рассчитывать на специализированные карты для низкого зрения, которые позволяют получать точные данные о зрительной способности пациента и, таким образом, знать, сколько увеличения необходимо достичь своей визуальной цели.

Если используют штанговую конструкцию Дольдера (см. рис. 128, б), то после выбора опорных зубов проводят их девитализацию, пломбирование каналов и срезают коронковую часть до уровня десневого края с последующим изготовлением штампованных или литых колпачков (возможен вариант со штифтами), соединенных яйцевидной или каплевидной балкой, сужающейся к десневому краю. Эта опорная балка может располагаться между колпачками, находящимися на расстоянии или рядом друг с другом. Контрштанга точно повторяет форму опорной части и, располагаясь в базисе протеза, сохраняет свободными от пластмассы свои концы, которые обладают упругими свойствами.

В рамках различных дополнительных оценок необходимо учитывать восприятие цвета и чувствительности к контрасту. Существует несколько оптических элементов, которые помогают нам улучшить остроту зрения пациентов. Вопреки тому, что часто считают, такие элементы не являются чрезмерно дорогостоящими. Мы можем организовать их в три группы: выпуклые линзы, телескопические системы и электронные системы.

Выпуклые линзы: монокулярные очки и бинокль. Телескоп низкого зрения сам по себе представляет собой выпуклую линзу для считывания, установленную на стандартной раме или на половинной опоре, а также может быть прикреплена к раме как увеличительное стекло. Это может быть монокулярным или бинокулярным. Существуют различные типы линз: сферические, сферические с призмами, асферические и «двойные» линзы, которые объединяют две асферические линзы, отделенные друг от друга воздушным зазором.

Пройдя через большой диаметр балки, эти концы, какретенционные плечи кламмеров, приходят в исходное состояние, препятствуя вертикальному смещению протеза. Имея сферическую конгруэнтную поверхность, базис под действием жевательного давления и податливости слизистой оболочки совершает вращательное движение вокруг оси балки, не создавая отрицательных боковых нагрузок на пародонт опорных зубов. Система Дольдера показана преимущественно при изготовлении протезов на нижнюю челюсть. Она расширяет показания к сохранению и корней зубов, так как фиксация и стабилизация протезов на нижней челюсти при полном отсутствии зубов остается трудноразрешимой проблемой. И в той, и в другой конструкциях необходимо предусмотреть сохранение зазора 0,2—0,3 мм между штангой и контрштангой в спокойном положении протеза на челюсти с учетом погружения базисов в слизистую оболочку протезного ложа.

Оптически линза выпуклых линз представляет собой простую систему, которая действует на расходящиеся лучи ближних объектов, что приводит их к «нулевой» верности. Таким образом, изображение формируется в сетчатке без необходимости каких-либо активных усилий для достижения своего внимания.

Хроматические и периферические аберрации, типичные для выпуклых линз, сводятся к минимуму с помощью линз асферического дизайна и использования «двойных» систем. Монокулярные защитные очки можно назначать от 1 диоптрии до более чем 20 диоптрий. Бинокулярные защитные очки можно назначать от 4 до 12 диоптрий, с внутренними призмами в каждом глазу, чтобы способствовать конвергенции.

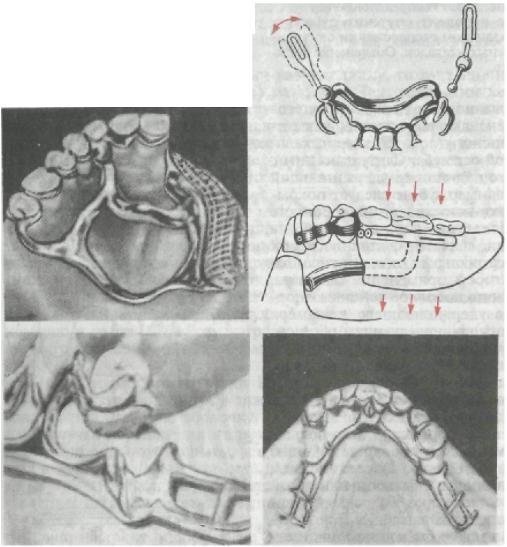

Следующей разновидностью телескопической системы является «замковый» вид фиксации протезов (Attachments). Имеется несколько разновидностей замковых конструкций. Всех их объединяет общий принцип: опорная часть соединена на проксимальной поверхности с искусственной коронкой (матричная часть), а удерживающая, съемная, точно повторяет форму внутренней поверхности последней, входит в нее (патрица), имея одну вертикальную степень свободы. Установление замковых фиксаторов даже на двух поверхностях проводится только с помощью параллелометра.

Ниже приведен список монокулярных средств. Сферическая выпуклая: линзы до 20 диоптрий. Они наименее дороги и обычно имеют периферийные аберрации. Асферические линзы: разработаны таким образом, чтобы их поверхность представляла минимум периферийных аберраций.

Ниже приведен список бинокулярных средств. Половина линзы с призматической коррекцией внутренней основы. Психологически это наиболее приемлемая форма помощи для пациентов. Это позволяет пациенту иметь обе руки для записи или хранения материала для чтения.

Полезно для длительных чтений. Может использоваться монокуляр или бинокль. Расстояние считывания фиксировано и определяется силой линзы, чем выше мощность, тем меньше расстояние. Оптический центр также фиксирован, что является недостатком для тех пациентов, которые используют эксцентричные области зрения.

Все разновидности телескопической системы фиксации более эстетичны в сравнении с кламмерной системой и надежны в функциональном отношении. Некоторые сложности клинического характера и технического исполнения сдерживают их широкое применение в клинике лечения частичной адентии съемными протезами.

Любая разновидность кламмерной системы фиксации, телескопические коронки и некоторые разновидности замковых конструкций могут соединяться с базисом-каркасом бюгельного протеза жестко, рессорно и подвижно (лабильное суставное соединение). Выбор того или иного вида соединения основывается на клинических данных, а именно: состояние пародонта опорных зубов, состояние (или вид) антагонистов, состояние слизистой оболочки протезного ложа. Цель одна — при жевательных движениях съемные конструкции зубных протезов должны сводить к минимуму отрицательное воздействие на всю зубочелюстную систему.

Полезное поле зрения постепенно уменьшается в высших диоптриях. Расстояние чтения, будучи очень близко, препятствует освещению, которое оказывает фундаментальную помощь пациентам с низким зрением. Рекомендации по рецепту. Большинство рецептов являются монокулярными, если острота зрения не является десятой или лучшей, и практически одинаковой в обоих глазах. Попробуйте добавить внутреннюю базовую призму.

Кристаллы призмы могут также использоваться в монокулярной форме и, как таковые, часто являются очень удобной формой коррекции для низких добавок. С другой стороны, некоторые пациенты обнаруживают, что бифокалы с высокой степенью добавления являются очень переносимыми и легко адаптируемыми элементами, однако в большинстве случаев, особенно у пациентов с нарушениями зрения, такими как пигментная ретинит и глаукома, лучшее решение с использованием телескопа далеко и близко.

Глубокое понимание механизма взаимодействия «съемный зубной протез — ткани протезного ложа» на уровне элементарных понятий теоретической механики и сопротивления материалов и широкого диапазона биологических и медицинских знаний является непременным условием осознанного, всесторонне осмысленного подхода врача-ортопеда к исследованию тканей протезного ложа, выбору правильной конструкции протеза, анализу осложнений, их предупреждению, прогнозу и реабилитации.

Что касается призмы Френеля, которые обычно рекомендуются в качестве временных элементов помощи, они не подходят для постоянного использования, поскольку они значительно уменьшают контрасты. Отклонения пациентов: альтернативы. Мы заметили, что у пожилых людей есть тенденция отклонять исправление, которое указывает их профессионал. Одним из возможных объяснений этого рецидивирующего поведения является то, что в большинстве случаев практикующий указывает максимальное добавление для первоначального рецепта, что означает, что пациент должен привыкнуть к слишком близкому расстоянию чтения, которое ему незнакомо, и что, в свою очередь, замедляет скорость его считывания.

Использование учения о «статике» в ортопедической стоматологии необходимо еще и потому, что живые ткани: пародонт, слизистая оболочка и костная ткань челюстей — являются «фундаментом» зубных протезов с различным модулем упругости, разной степенью податливости, подвижности. Так, физиологическая подвижность зубов с нормальным строением пародонта составляет 0,02—0,09 мм, податливость слизистой оболочки протезного ложа очень вариабельна — от 0,3 до 2,5—4,0 мм, т. е. превышает в 10 раз и более аналогичные возможности пародонта. Методами гнатодинамометрии и эстезиометрии доказано, что порог болевой чувствительности слизистой оболочки протезного ложа значительно ниже, чем пародонта.

Если центральная скотома блокирует изображение, ручная лупа позволяет пациенту использовать эксцентричную область сетчатки намного легче, чем при использовании телескопа. Если потребность в чтении пациента ориентирована на письма с большими буквами, то есть не требуется никаких подробностей, может быть предусмотрено дополнение, соответствующее чтению праймера 2М, которое требует половину мощности диоптрий, который необходим для считывания 1 М, который считается стандартом чтения.

Да, вместо этого пациент должен хранить финансовые записи или писать и подписывать чеки, рецепт будет составлять от 3, 00 до 8, 00 дп. Кроме того, вам будет рекомендовано использовать чернильные ручки с особым упором на освещение. Это выпуклые линзы, установленные на конструкции, которая обычно имеет ручку. Среди преимуществ, предлагаемых его использованием, мы обнаруживаем, что их легко манипулировать для пациентов с эксцентричным зрением; полезны для ситуаций, которые требуют точного видения только на данный момент, например, набирать номер на телефоне или смотреть на цену; и может даже использоваться с очками.

Пародонт, слизистая оболочка и костная ткань челюстей дают ответную реакцию на воздействие сил жевательного давления. На основе математических расчетов с поправкой на биологическую ткань можно объяснить кинетику протезов. Исходят из некоторого абстрагирования, что поверхность кости гладкая, а слизистая оболочка имеет одинаковые толщину и строение, а потому и одинаковую податливость в различных отделах. При статических расчетах опираются на модельные опыты, в которых седло съемного протеза представлено в виде длинной балки, располагающейся на эластической подкладке. Массой балки пренебрегают. При этих условиях компрессия слизистой оболочки подчиняется закону Гука, который гласит, что между давлением, напряжением и деформацией существует линейная зависимость. Степень сдавления носит название «реакция ложа».

Среди наиболее важных недостатков, которые мы можем назвать, это то, что он замедляет чтение; должны иметь правильное фокусное расстояние для получения максимальной мощности и уменьшать поле зрения по сравнению с обычными очками. Эти лупы составляют от 3 до 68 диоптрий.

Они представляют собой выпуклые линзы, расположенные в подходящем жестком держателе, так что они расположены ближе к тексту, чем его фокусное расстояние, чтобы уменьшить периферийные аберрации. Среди преимуществ, предоставляемых объективом фиксированного типа, можно упомянуть, что он позволяет читать на относительно нормальном расстоянии, он полезен тем, кто не может держать их за ручку, особенно в случае детей, и есть альтернатива который имеет собственный источник света для пациентов, нуждающихся в специальном освещении.

Если действующая сила приложена к середине балки, то балка будет равномерно погружаться в упругую подкладку. Поперечный разрез через область компрессии образует прямой угол погружения как с медиального, так и с дистального конца, а высота угла соответствует величине погружения.

В случае если сила действует на балку на границе между средней и задней третью, то балка погружается только коротким дистальным концом и почти вдвое глубже, чем в первом случае.

У них также есть недостатки: поза, которую пациент должен принять, чтобы читать этот тип увеличительных очков, обычно неудобен; и если пациенту не поручено читать прямо вниз, а не под углом, он может проявлять аберрации. Телескопы для дистанционного зрения, промежуточного зрения и ближнего зрения.

Телескоп - единственный оптический инструмент, который улучшает разрешение объекта на расстоянии, увеличивая его изображение и, следовательно, приближаясь к объекту. Вогнутый окуляр всегда имеет максимальную мощность. В астрономическом телескопе объектив и окуляр представляют собой выпуклые линзы. Внутренняя система призм отвечает за инвертирование изображения. Поле зрения, прохождение света и самого оптического излучения превосходят в астрономической системе, чем в телескопе Галилея. Многие из монокулярных призм являются фокусируемыми, поэтому они полезны также для дистанционного, среднего и ближнего видения.

Передние 2 /3 балки не будут погружаться, а следовательно, не будут давить на упругую подстилку. Зона компрессии имеет уже вид треугольника.

Если балку нагружать в области задней трети, то этот конец балки еще глубже погрузится в подкладку, а медиальный конец отстанет от подкладки и переместится в противоположном направлении. Под дистальным концом возникает «зона повышенной компресии». Эпюра (чертеж) становится двузначной (+ и -) и состоит из двух встречных треугольников.

Поле зрения телескопа ограничено диаметром объектива и размером выходного зрачка. Если выходной зрачок телескопа больше, чем у ученика пациента, не рекомендуется назначать телескоп с высокой целью. Для пациентов с маленькими учениками лучшей альтернативой является телескоп с самым маленьким учеником.

Поле зрения шире, когда телескоп удерживается как можно ближе к глазу пациента или при вставленном в рамку, также как и практически технически возможный для глаз. Яркость телескопа пропорциональна диаметру объектива и выходному зрачку. Монокулярные или бинокулярные телескопы могут быть либо ручными, либо установленными на раме. Это системы, более сложные, чем выпуклые линзовые системы с точки зрения назначения, адаптации и настройки.

Рассмотрим с этих позиций «работу» съемного пластиночного протеза с удерживающими кламмерами как свободно лежащее тело на упругом основании. При жевательном давлении посередине протяженности искусственного зубного ряда базис должен равномерно погрузиться в слизистую оболочку. Но этого не произойдет, так как податливость слизистой оболочки протезного ложа неодинаковая: по срединно-сагиттальному шву она равна 0,1 мм, по гребню альвеолярного отростка — от 0,3 до 0,7— 0,9 мм, а в средней и дистальной третях свода твердого неба — 1,5—2, 5 мм и более. Еще в более сложных условиях будет находиться слизистая оболочка при смещении нагрузки на второй моляр, т. е. к дистальному концу балки, вовлекая в процесс наклонно-вращательного движения зубы, на которых находятся удерживающие кламмеры. Реакция ложа в этом случае принимает форму встречных треугольников с обратными знаками. Важным выводом для клиники из этих теоретических рассуждений является необходимость снятия дифференцированного слепка с тканей протезного ложа с таким расчетом, что, находясь в дальнейшем под базисом протеза, они будут с одинаковой или приближенной степенью податливости.

Наряду с восприятием вертикальных нагрузок во время жевания горизонтальные или под углом к окклюзионной поверхности нагрузки смещают базис по плоскости тканей протезного ложа. На рис. 125 представлена схема взаимодействия плеча и тела кламмера, базиса протеза и зубов при горизонтальном смещении базиса. Плотное прилегание жесткого пластмассового базиса к зубам с язычной стороны оказывает давление почти под прямым углом к оси этих зубов. При смене сторон жевания давление имеет толчкообразный характер с переменным знаком (+ и —) . В дополнение к этому, если плечо кламмера не обладает упругими свойствами, то при смещении базиса, например вправо, удерживающие протез зубы слева через кламмер испытывают тягу под углом к оси. В результате этих отрицательных нагрузок пародонт опорных зубов, к которым прилегает жесткий пластиночный базис, разрушается. Вот почему необходимо считать обоснованными рекомендации отказаться от конструкции одноплечего удерживающего гнутого кламмера, а перейти в этих видах прохезов к двуплечим кламмерам с исключением прилегания жесткого базиса к зубам. Переход от пластиночного типа протеза к бюгельному позволяет решить и вторую проблему — исключить прилегание базиса протеза к естественным зубам.

Рассматривая статику бюгельного протеза, нельзя ограничиться приведенными теоретическими рассуждениями, так как в этих конструкциях зубных протезов обязательно присутствует наряду с удерживающим опорный элемент.

Первыми, кто осуществил попытку теоретического осмысления проблемы взаимодействия бюгельного протеза с пародонтом опорных зубов и слизистой оболочкой протезного ложа, были Румпель и Канторович. В дальнейшем работами отечественных ученых (С. Д. Шварц, Г. П. Соснин), а также немецких ученых Беттгера, Хойпля, Кирштена, Хроматки, Тиринга и др. эти идеи были развиты и скорректированы.

Модель Румпеля при одностороннем дистально неограниченном дефекте рассматривается как балка, жестко защемленная на одном конце и располагающаяся на упругом основании в виде спиралевидных пружин (см. рис. 125, а), представляя в таком виде своеобразную консоль. При нагрузке на балку (базис протеза) ее свободный конец перемещается вниз, сжимая дистально расположенные участки слизистой оболочки. В опорной точке (пародонт зуба) возникает наклонно-вращательный момент, а участки слизистой оболочки, расположенные ближе к опоре, не «работают». Следовательно, «концевой» базис при жестком соединении с опорно-удерживающим кламмером и расположением окклюзионной накладки со стороны дефекта «работает» как консоль, создавая наибольшую нагрузку слизистой оболочки и костной ткани альвеолярного отростка в дистальном отделе с возникновением в пародонте опорного зуба наклонно-вращательного, вывихивающего момента, приводящего к патологической подвижности последнего.

Модель Канторовича представляет собой двусторонне жестко ущемленную П-образную (аркообразную) балку со свободными концами, покоящимися на упругом основании.

Статическое положение бюгельного протеза при двусторонних неограниченных дефектах можно сравнить на примере двусторонне жестко связанной балки со свободными концами, покоящимися на податливом основании.

П-образно изогнутая дуга уложена своей серединой (соединительная часть) на твердом основании, а ее дуга жестко прикреплена с обеих сторон, сохраняя подвижность балки вокруг горизонтальной оси (вращение). Давление, приложенное к одному свободному концу, вызывает погружение обоих концов в упругую подкладку, что понятно, ибо они представляют жесткую систему. При ослаблении одной из опор балка в этом месте приподнимается и другой свободный конец балки не испытвает давления, балка в этом участке не погружается в подкладку. Участок базиса (балка), испытывающий нагрузку, погружается вдвое глубже. Исходя из этого, в клинике возможно ожидать повышенную нагрузку в области одного из седел и вывихивание одного из опорных зубов.

Если свободные концы имеют разную длину, то давление на слизистую оболочку (подкладку) различно. Так, если один конец длиннее вдвое, то при нагрузке погружение края длинной балки будет вдвое больше, а подкладка будет вчетверо больше нагружена, так как оба конца жестко связаны. Итак, удлинение одного седла ведет к разгрузке другой стороны челюсти, что необходимо учитывать при оценке состояния слизистой оболочки протезного ложа.

При перемещении нагрузки между опорами реакции зависят от расположения приложенной силы. Эти реакции в данном случае рассматриваем при условии жесткого соединения опорноудерживающего кламмера с каркасом бюгельного протеза при дистальном расположении окклюзионной накладки.

При приложении нагрузки Р на расстоянии 1/3 от опорного зуба нагрузка на него и слизистую оболочку распределяется равномерно и равна 1/2 Р.

При приложении нагрузки Р между средней и дистальной третями балки (над центром тяжести эпюры) вся нагрузка приходится на слизистую оболочку, опорный зуб не нагружен.

В случае перенесения нагрузки в область дистальной трети базиса опорный зуб испытывает отрицательную реакцию, т. е. опорно-удерживающий кламмер (Аккера) как бы стремится извлечь зуб из лунки. Подлежащие ткани испытывают при этом давление, превышающее значение действующей Р.

Беттгер указывает, что если давление Р приходится исключительно на точку опоры, то на ложе давление не падает, а целиком концентрируется в точке опоры.

Следовательно, опорный зуб в зависимости от точки приложения силы попеременно испытывает давление в двух направлениях: + Р — вертикально-погружающее и — Р — вертикальновывихивающее.

Разберем биомеханику пародонта опорных зубов при различных видах кламмера и топографии дефектов.

Расположение опорно-удерживающего кламмера на зубе, ограничивающем с медиальной стороны дефект, ведет к дополнительным нагрузкам на пародонт по сравнению с удерживающим кламмером за счет окклюзионной накладки. При положении ее на половине окклюзионной поверхности (рис. 129, а) со стороны дефекта ведет к развитию наклоняющего момента. В сочетании с действием ретенционной части плеча создается вывихивающий момент, очень травматичный для пародонта.

Рис. 129. Распределение нагрузки на пародонт опорного зуба при различном расположении окклюзионных накладок. Объяснение в тексте.

Этот момент усиливается, если зуб имеет наклон в сторону дефекта или окклюзионная поверхность сточена для размещения накладки под углом 45° к вертикальной оси зуба. Следует помнить, что под опорно-удерживающий кламмер зуб не следует покрывать искусственной коронкой.

Показанием к такому покрытию является состояние самой коронковой части, а не необходимость применения кламмера.

Снять побочное действие опорно-удерживающего кламмера возможно следующим образом:

1) переносом окклюзионной накладки на медиальный участок окклюзионной поверхности (кламмер обратного действия). Дав дополнительную накладку и на соседний зуб, еще больше уменьшают побочное действие (рис. 129, б); 2) соединением кламмера с базисом или дугой протеза через амортизатор жевательного давления (рис. 130).

Он может быть литым или изогнут из проволоки и спаян с кламмером; 3) применением Тили Г-образного кламмера Роуча, также лабильно соединяемого с базисом. Г-образный кламмер Роуча менее виден, что немаловажно для эстетики протезирования. Принцип действия амортизатора, расположенного между базисом протеза (седлом) и опорной частью, зависит от его физических свойств: толщины, длины, эластичности и способа прикрепления. Имеет важное значение, прямой или изогнутый амортизатор.

При рессорном креплении нагрузка распределяется на ткани пародонта и слизистую оболочку альвеолярного отростка.

Степень нагрузки тканей будет различна при использовании рессор различных жесткости и длины. Чем тоньше и длиннее рессора, тем больше будет нагружаться альвеолярный отросток и меньше — опорный зуб.

Рис. 130. Различные виды амортизаторов жевательного давления.

Чересчур тонкие рессоры недостаточно прочные; могут возникнуть отрицательные явления со стороны слизистой оболочки и развиться неблагоприятная перестройка тканей альвеолярного отростка. Наряду с этим применение рессорного типа соединения позволяет при атрофии альвеолярного отростка более благоприятно адаптироваться к протезу в новых условиях.

Статику «включенного» седла при Ш классе и его подклассах (см. рис. 129, в, г) условно можно рассматривать как «съемную мостовидную конструкцию». Поэтому к данному типу протезов применимы теоретические суждения, рассмотренные в разделе о мостовидных протезах. Исследованиями В. Н. Копейкина доказано, что при всех жевательных нагрузках протез с опорноудерживающими кламмерами в области включенного дефекта оказывает меньшее воздействие на пародонт, чем мостовидный протез, так как часть давления, особенно под углом, через базис и бюгель воспринимается естественными зубами или искусственным базисом противоположной стороны. Канторович указывал, что удаление опор «включенного» седла друг от друга или удлинение «опорной линии» значительно влияет на нагрузку на опорные зубы, если нагрузка приходится не по середине, а смещена к медиальной или дистальной опоре. Нагрузка на оба опорных зуба тем больше, чем больше они удалены друг от друга.

На статику искусственного базиса — седла съемного протеза влияют форма и степень атрофии костной ткани альвеолярных отростков. Эльбрехт в этой связи выделял четыре формы беззубого участка альвеолярного отростка. Так, если наибольшая атрофия наблюдается в дистальных отделах, что создает уклон от опорного зуба, необходимо включать дробитель нагрузки или изменять положение и тип опорно-удерживающего кламмера.

Г. П. Соснин считает, что распределение напряжений в слизистой оболочке под действием вертикальной нагрузки на седло протеза зависит от формы сечения альвеолярного гребня и толщины подслизистого слоя. При сечении полукруглой формы максимальные нормальные напряжения возникают на вершине гребня.

У основания они равны 0, у альвеолярного края с клиновидной формой сечения напряжения одинаковы во всех точках боковой поверхности и зависят от угла наклона его скатов, ширины основания. При плоской форме сечения нормальные напряжения равномерно распределяются по всей поверхности гребня. Они пропорциональны величине вертикальной нагрузки, сжатию слизистой оболочки и обратно пропорциональны ширине основания гребня.

Уменьшение поверхности альвеолярного отростка, острый гребень или неравномерная атрофия с отдельными костными выступами обусловливают применение дробителя нагрузки, имеющего высокий модуль упругости, т. е. такой амортизатор незначительную часть давления передает на слизистую оболочку. Одновременно это требует увеличения числа кламмеров и окклюзионных накладок, чтобы не перегрузить опорный зуб. Так, перенос вертикальной нагрузки с двух крайних зубов на четыре примерно в 2 раза снижает вертикальную нагрузку и вывихивающий момент на крайний зуб. Давление на альвеолярный отросток также будет уменьшено.

Таким образом, при планировании конструкций съемных протезов, в частности бюгельных, необходимо решать проблему правильного перераспределения жевательного давления исходя из объективной оценки пародонта опорных зубов, слизистой оболочки и костной основы протезного ложа. Пути решения этих вопросов следующие:

Изменение системы фиксации, типа кламмера;

. перенос положения окклюзионной накладки на самом опорном зубе, на рядом стоящий;

. включение дополнительных точек фиксации и опоры;

. изменение типа соединения систем фиксации с каркасом — жесткого на полулабильный или лабильный;

. увеличение площади базиса, искусственного седла;

. ограничение постановки искусственных зубов в пределах 2 /3 длины седла, оставляя дистальную треть базиса свободно оканчивающейся.

Ортопедическая стоматология

Под редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора В.Н.Копейкина, профессора М.З.Миргазизова

Существует большая группа оптических приборов, позволяющих человеку рассматривать удаленные предметы. К числу рассматриваемых приборов относятся бинокли, зрительные трубы, астрономические наблюдательные телескопы, стереотрубы, перископы, дальномеры, приделы, геодезические приборы (теодолиты, нивелиры и т. п.). Оптические системы таких приборов называют телескопическими системами (от греч. tele - вдаль, далеко греч. scopeo - смотрю). Эти системы обладают тем основным свойством, что пучок параллельных лучей, поступающий в их входной зрачок, выходит через выходной зрачок пучком параллельных лучей.

Входящие пучки лучей считаются параллельными, так как входные зрачки телескопических систем несоизмеримо меньше расстояний, на которых находятся наблюдаемые предметы. От осевых предметных точек приходят пучки, лучи, которых параллельны оптической оси системы, а от внеосевых предметных точек - пучки, лучи которых одинаково наклонены к оси на угол Чем дальше от оси находится предметная внеосевая точка, тем больше угол наклона приходящего пучка лучей. Чтобы глаз наблюдателя мог рассматривать без напряжений изображение, образованное телескопической системой, выходящие из оптической системы пучки лучей должны быть также параллельными. Выходящие из телескопической системы пучки лучей от внеосевых точек будут наклонены к оси на угол Таким образом, у телескопической системы фокусы расположены в бесконечности, фокусные расстояния равны бесконечности, а оптическая сила равна нулю. Поэтому телескопические системы называют афокальными.

Схема телескопической системы состоит, как минимум, из двух компонентов, каждый из которых может быть оптической поверхностью (рис. 166) (см. также рис. 44) или представлять собой сложную комбинацию оптических деталей (рис. 167). Первый компонент, обращенный к рассматриваемым объектам, называется объективом, а второй, обращенный к глазу наблюдателя, - окуляром.

Объектив и окуляр телескопической системы соединяются таким образом, чтобы задний фокус объектива совпадал с передним фэкусом окуляра, что непосредственно следует из

Рис. 166. Наипростейшие схемы телескопической системы

формулы двухкомпонентной системы, находящейся в однородной среде и имеющей оптическую силу, равную нулю, т. е.

откуда следует, что расстояние между главными плоскостями объектива и окуляра равно сумме их фокусных расстояний,

Объектив телескопической системы образует действительное перевернутое изображение предмета в своей задней фокальной плоскости и поэтому является положительным компонентом, а окуляр, подобно лупе, позволяет рассматривать это изображение в увеличенном виде. Окуляр может быть как положительным, так и отрицательным. Телескопическую систему, состоящую из положительных объектива и окуляра, называют зрительной трубой Кеплера (рис. 168), а состоящую из положительного объектива и отрицательного окуляра-зрительной трубой Галилея, отдавая дань именам их создателей.

Основными оптическими характеристиками телескопической системы являются видимое увеличение угловое поле и диаметр выходного зрачка Важными характеристиками служат угловой предел разрешения определяющий разрешающую способность, длина системы по оптической оси положение входного и выходного зрачков.

Рис. 167. Схема телескопической системы

Рис. 168. Схемы зрительной трубы: а - Кеплера; б - Галилея

Видимое увеличение телескопической системы равно ее угловому увеличению